在所谓的疫情中,关键的合法性构建之一是“零号病人”(即第一个已知的传染病病例,或称“索引病例”)。本书将展示“零号病人”这一概念的虚构性,因为缺乏科学证据支持疾病通过所谓的传染性病原体传播。特别是在第 4 章中,将进一步探讨关于“病例”如何被人为制造的虚假做法。新冠病例的定义荒谬至极,因为无论个人是否出现症状、是否不适,甚至是否存在不适风险,只要检测结果符合某种标准,便会被视为病例。这种病例判定完全脱离了具体疾病的现实。无论个人的情况如何,世卫组织及其追随者所推行的流行病模型都要求全球民众接受一种观念:“你已被感染,需遵守我们的指示。”

尽管新冠的“零号病人”概念被质疑,媒体仍以悬疑的方式加以渲染。例如,2020 年 2 月 24 日,BBC 在其网站上发表了一篇题为“谁是冠状病毒爆发中的‘零号病人’?”的文章,其中写道:

随着中国和世界其他地区的冠状病毒病例增加,寻找“零号病人”的工作正在进行中。然而,追溯一个人是否引发了疫情,是否会带来不良影响?中国当局和专家对这次冠状病毒爆发的起源存在分歧。更具体地说,是关于此次疫情的“零号病人”是谁。零号病人,也称为索引病例,指的是在某次疫情中第一个被病毒或细菌感染的人。基因分析的进步现在使我们能够追溯病毒感染者的谱系。结合流行病学研究,科学家们可以定位到可能最早传播疾病的个体,并因此引发疫情。确认这些人可以帮助回答关于疫情何时、为何及如何开始的重要问题,从而预防当前或未来的更多人感染。但我们知道新冠在中国爆发的“零号病人”是谁吗?简短的回答是——不知道。

换句话说,即便在他们自己的定义下,是否追查“零号病人”是个好主意也并不明确——然而,“追捕”还是迅速展开了。尽管有着所谓“技术进步”可以定位出这场疫情的疑似引发者,最终却一无所获。这种主流媒体的文章在新冠疫情期间十分普遍,宣称科学“专家”正为人类奋力工作,但同时却反复无常,令读者陷入混乱的状态。不出所料,几段文字之后,BBC 的这篇文章进一步表示:

然而,由中国研究人员发表在《柳叶刀》(Lancet)医学期刊上的一项研究声称,第一个被诊断为新冠的病例发生在 2019 年 12 月 1 日(比之前假定的时间要早),且该病例“未接触”华南海鲜批发市场。武汉金银潭医院的高级医生吴文娟是该研究的作者之一,她告诉 BBC 中文服务,这名患者是一位患有阿尔茨海默病的老年男性。

中国研究人员似乎已明确识别出所谓的“零号病人”,但我们只能猜测 BBC 是否暗示中国在这类问题上不可信?无论如何,该文章的目的并非向公众提供任何有用或准确的信息,而是试图让他们相信一种危险的大流行病正在蔓延,甚至那些被称为“专家”的人都在努力掌控局势。尽管许多事值得被质疑和调查,但显然,所谓致命“病原体”的存在被视为已确立的事实,公众无须进一步了解有关细节。

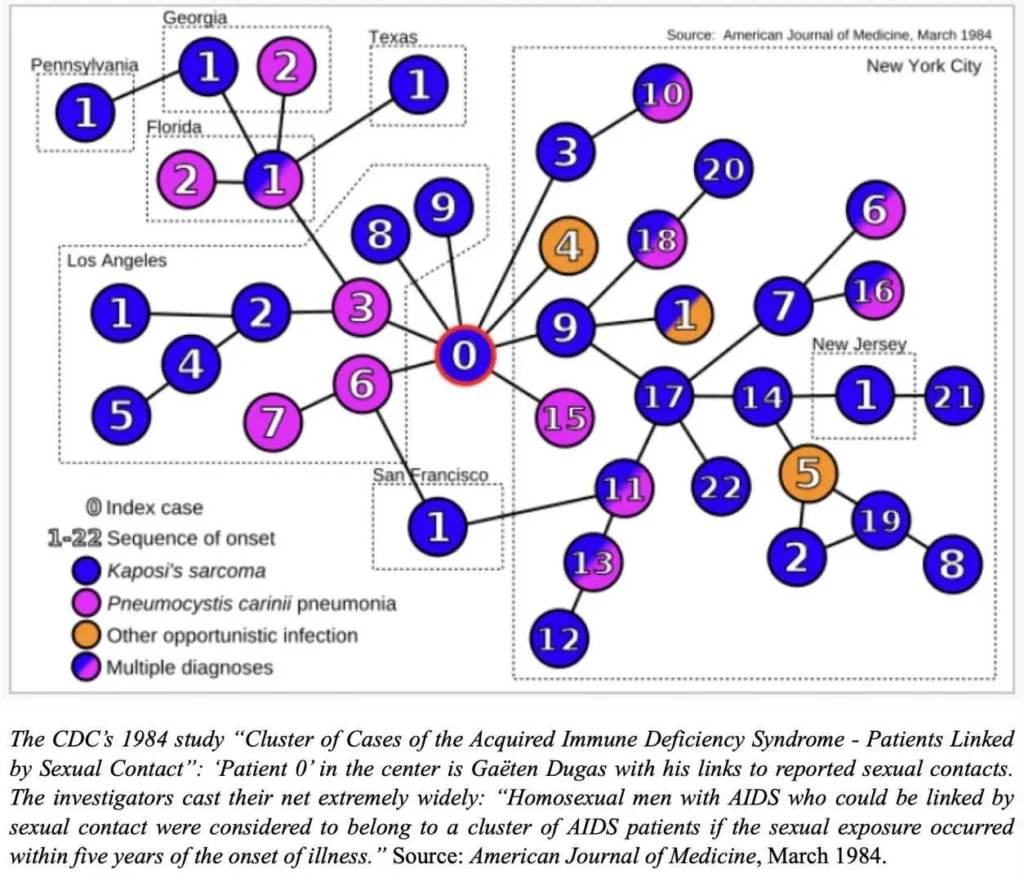

或许历史上最著名的“零号病人”是基坦·杜加(Gaëten Dugas),这位加拿大的同性恋空乘人员曾是 1984 年 CDC 研究《获得性免疫缺陷综合症 AIDS 病例集群——通过性接触联系的患者》中的一员。

该研究基于对被诊断为艾滋病(AIDS)的男性的访谈,要求他们回忆在患病前五年间的性伴侣。该研究设计并不足以验证某种假设,但研究作者却无根据地得出结论:“发现由性接触联系在一起的艾滋病患者群体,支持艾滋病由传染因子引起的假设。”这一逐渐形成的神话在 1987 年因兰迪·希尔茨(Randy Shilts)的畅销书《乐队继续演奏》(And the Band Played On)而广泛传播。希尔茨写道:“基坦·杜加是否真的是将艾滋病带到北美的人仍有争议,最终也无法得到答案……但毫无疑问,基坦在将这一新病毒从美国一端传播到另一端方面发挥了关键作用。”随后,《国家评论》(National Review)更进一步渲染了这一虚构故事,称“[杜加]通过与非洲人发生性接触在欧洲感染了该疾病,凭借其航空员工的特权,他将其从美国东海岸传播至西海岸。”

具有讽刺意味的是,杜加后来被“洗清”了他将所谓的“人类免疫缺陷病毒”(HIV)引入到美国的指控,这个故事也被其他同样虚构的叙述所取代。然而,损害已经造成,一个虚构的“传染病”深深植根于公众的意识中。它被赋予了一个形象,成为了英俊健美的杜加,公众想象他轻而易举地在传播这种病原体。更不用说,CDC 研究中的大多数男性在生病之前是大量使用破坏身体的吸入性亚硝酸酯(“波波”)的重度用户,并参与其他不健康的生活方式。普通大众根本没有风险发展出艾滋病相关的疾病,如卡波西肉瘤,因为没有这种性质的东西可以被“感染”。然而,1980 年代可以说是一个对传染威胁的恐惧重新抬头的十年:如果像基坦·杜加这样的人都能够到处传播死亡,那我们还需要“防范”谁呢?