对公众来说,最令人困惑的方面之一是病毒可以在实验室中培养的假象。根据定义,病毒应该是专性细胞内寄生物,这意味着它不能在宿主细胞外繁殖。因此,要培养假定的病毒,这个过程需要在活体生物体内(体内)进行,比如实验动物,或者在人工代理环境(体外)中进行,比如在试管中进行细胞培养。这与培养已知存在的微生物(如细菌)有重要区别。细菌不需要宿主细胞就能培养,可以在含有基本构建块和能源(如水、蛋白质成分、盐类和碳水化合物)的培养基中生长。这使我们能够更加确信,在显微镜下观察到的外观和细菌的生化特征(包括其基因构成)确实来自培养皿中的某个独立物种。然而,在检查所谓的病毒“培养”方法时,却无法获得这种确信。

关于“病毒”培养,我们将以疾病控制与预防中心(CDC)在 2020 年 6 月发表的旗舰论文《来自冠状病毒病患者的严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 型,美国》(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease, United States)为例,来说明典型过程,并强调其中的问题以及循环论证。首先,他们声称他们收集了“来自一位在中国旅行期间感染新冠病毒的病例患者的临床标本,该患者在美国华盛顿州被确诊”。这就引出了第一个问题:我们如何知道这个标本含有所谓的致病病毒?所谓的导致新冠肺炎的病原体‘SARS-CoV-2’并未在患者的拭子标本中被观察到和物理分离。

到目前为止,还没有任何步骤证明:(a)SARS-CoV-2 颗粒的存在,以及(b)如果它确实存在,它就是导致“新冠”疾病的原因。相反,我们被告知,“CDC 通过实时反转录酶-聚合酶链式反应(rRT-PCR)检测确认,该患者的鼻咽和口咽拭子对 2019-nCoV(后来命名为SARS-CoV-2)呈阳性。”换句话说,他们表示通过 PCR 检测到一些预先确定的目标基因片段,“病毒”的存在就已经得到确认,甚至在他们开始寻找之前就已经知道患者感染了病毒!

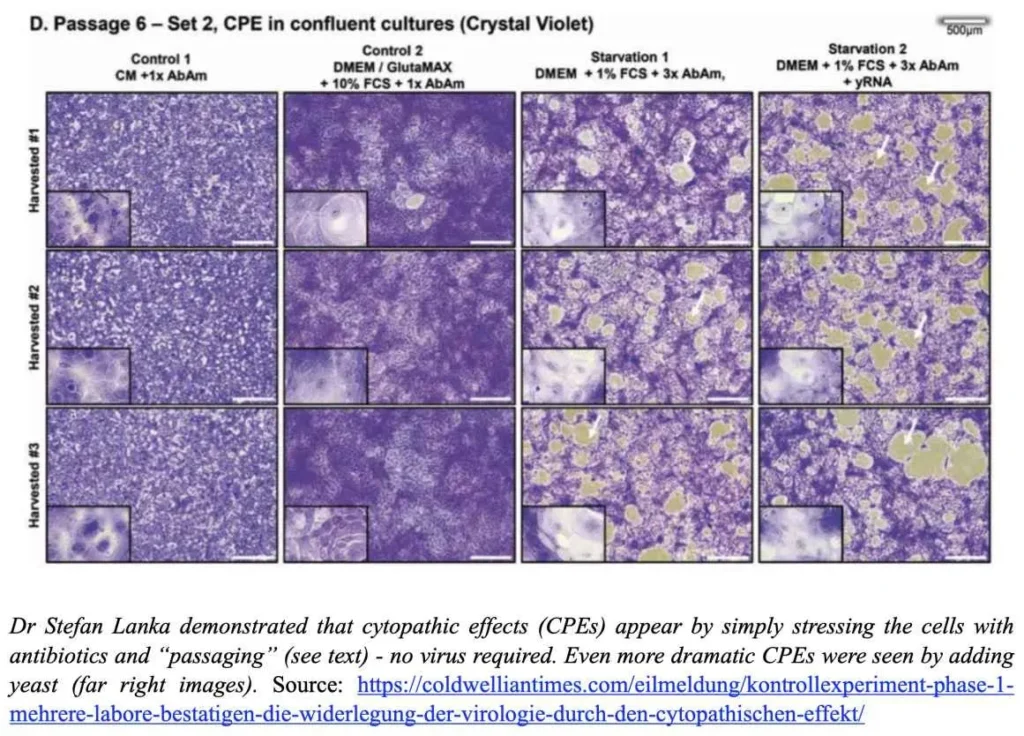

随后他们在实验室中培养“病毒”,并得出结论:如果他们观察到细胞病变效应(CPE),就表明存在所述病毒。从前面的章节我们知道,CPE 只不过是在显微镜下观察到的受压细胞的异常表现,表明它们正在分解和死亡。在这种情况下,他们的“培养”是用一种混合物进行的,其中包括 Vero 细胞、胎牛血清、抗生素和抗真菌剂。

值得探讨这些不同组成部分,以理解通过这种方法做出的后续声明:

- Vero 细胞源自非洲绿猴的肾脏,自 1962 年起就开始使用。该细胞系是非整倍体的,意味着它们有异常数量的染色体,而且是连续的,意味着细胞可以无限复制。病毒学家偏爱这种细胞是因为它们生长迅速(因此表现出大量细胞“效应”)。然而,即使一些病毒学家也质疑使用与病毒实际应该感染的类型无关的细胞这种做法。欧洲认证细胞培养物收藏实验室手册也警告说,“转化细胞系具有几乎无限供应的优势,但缺点是几乎完全失去了原始体内(在活体生物中)的特征。”总之,他们使用试管中高度异常的猴子肾脏细胞来“证明”所谓的病毒在活人气道细胞中的想象效应。

- 胎牛血清(FBS)是从屠宰孕牛时取出的胎儿中获得的。通常使用心脏穿刺术获取,没有任何形式的麻醉,所以胎儿可能会感受到疼痛。英国防止虐待动物协会(RSPCA)呼吁终止这种做法,并建议使用替代产品。FBS 由血清白蛋白(蛋白质)、氨基酸、糖类、脂质和激素组成。虽然血清应该不含细胞,但可能含有可变的自由循环牛 DNA 和 RNA,污染培养物。

- 抗生素用于病毒细胞培养中,以杀死可能来自患者标本的潜在细菌污染物。事实上,所有咽喉和呼吸道拭子都可能含有各种细菌种类。即使抗生素杀死了细菌,其组成部分(如基因痕迹)也可能残留在混合物中。抗生素也可能具有肾毒性,意味着它们可能对 Vero 猴肾细胞有毒,特别是当细胞以其他方式受到压力时。因此,不需要任何病毒就能导致细胞的分解。

- 抗真菌剂的使用类似于抗生素,杀死可能来自患者标本的任何潜在真菌。杀死真菌后仍会在混合物中留下其基因片段等成分。两性霉素等抗真菌药物对肾脏细胞也有毒性,这也可能导致所观察到的 CPE。

因此,在这一点上,很明显培养物中含有来自人类受试者(来自其咽喉和鼻腔细胞)、猴子细胞、胎牛血清的遗传物质,以及可能来自其他微生物的任何其他遗传片段。当我们查看他们针对 SARS-CoV-2 的“基因组”的测序过程时,这一点的重要性将变得显而易见。

通常在这个时候,试管中看不到任何 CPE,这似乎很奇怪,因为疑似的病毒应该非常具有攻击性,而且已经获得了它梦寐以求的所有营养和宿主细胞。然后进行“传代 1”,将一些培养混合物取出并放入更多的猴子肾脏细胞中,同时减少营养并额外添加抗生素和抗真菌剂。然后再次观察培养物几天,看看 CPE 是否会出现。这种“传代”是病毒学家使用的另一种值得质疑的技术,因为它是一个进一步使细胞承受压力的过程——这种压力本身就可能导致 CPE。令人难以置信的是,即使实验室产品的制造商也承认,关于如何进行传代,并不存在标准化的参数:

确定细胞系传代数的简单方法并不存在。对细胞系中与传代相关影响的文献综述表明,这些影响是复杂的,并且严重依赖于诸多因素,如细胞系的类型、组织和物种来源、培养条件以及细胞使用的目的。

明显的 CPE 并不是传代的唯一问题,因为这个过程也可能改变试管中细胞的基因表达。2010 年的一项研究显示,当某些人类细胞被传代时,经过 5 次传代后,它们的 RNA 变化高达 10%。因此,这种技术本身就可能导致检测到不同的基因序列,这又是美国细胞株收藏库等商业实验室供应商已经发出警告的事情:

“业界一致认为应该尽量减少传代次数,以尽可能减少表型变异、基因漂移和污染的可能性,但标准组织对于可接受的传代次数存在分歧。”

这确实证实了遗传学家芭芭拉·麦克林托克(Barbara McClintock)早期的研究,她表明细胞受到“冲击”后可以形成以前无法检测到的新基因序列。显然,这些序列来自细胞本身,不可能是病毒。她在 1983 年诺贝尔奖演讲中对此作出了解释:“我们目前的知识表明,这些重组源于某种‘冲击’,迫使基因组重组自身以克服对其生存的威胁。”换句话说,检测到一个看似新颖的序列并不等同于一个“新病毒”。

回到 CDC 在 2020 年 6 月发表的旗舰论文《来自冠状病毒病患者的严重急性呼吸综合征冠状病毒2型,美国》。在这项研究中,一旦观察到所需的 CPE,“病毒裂解物”(混合物中的破碎细胞)就被用于“总核酸提取”,开始测序冠状病毒“基因组”。但这里存在一个重大问题。在任何阶段都没有实际证明或分离出病毒。相反,他们使用的是含有各种基因片段的破碎细胞和污染物的混合物。所以你可以看到,他们随后的声明“我们从分离物中提取核酸”是具有误导性的,因为“分离物”仅仅指的是他们的培养混合物——他们完全没有确定所检测到的 RNA 来自病毒,或者它会导致被称为新冠的疾病。

那么他们最初是如何知道应该寻找哪些基因序列的呢?论文指出他们“根据冠状病毒参考序列(基因库登录号 NC045512)设计了 37 对跨越基因组的嵌套 PCR”。基因库是一个开放获取的数据库,包含数千种生物的基因序列,包括许多所谓的病毒序列。所以他们事先去基因库寻找要用 PCR 扩增的序列。但是如何确定基因库登录号 NC045512 就是 SARS-CoV-2 基因组呢?

现在我们进入了现代病毒学的循环推理……

这个特定序列是由 Fan Wu 领导的中国团队于 2020 年 2 月 3 日在一篇题为《与中国人类呼吸系统疾病相关的新型冠状病毒》(A new coronavirus associated with human respiratory disease in China)的论文中发表的。研究人员据称从一名 41 岁男性获得标本,该男性于 2019 年 12 月 26 日因双侧肺炎入住武汉市中心医院,尽管没有新的或明确的临床特征,这种病症后来被称为“新冠肺炎”。标本是未经处理的支气管肺泡灌洗液(肺部冲洗液),因此它含有人类细胞和可能存在的各种其他微生物和基因片段的混合物。

从这个混合样本中,他们发现了数千万个不同的序列(称为“读序”),然后让他们的计算机软件开始工作,看看如何能将所有读序拼接在一起。为了进行这种“拼接”,软件搜索“重叠群”或不同片段似乎有重叠序列的区域。该软件采用概率算法来“确定”这些重叠。在这种方式产生的数十万个假设序列中,他们发现计算机能创建的最长“连续”序列约为 30,000 个碱基,因此他们得出结论认为这一定是“病毒”基因组的长度。

但为什么会是这样呢?他们有一个假设模型,却没有办法检查它在他们的模拟之外是否存在。即使它确实存在于自然界中,他们又是如何跳跃到结论,认为它一定是病毒并且是疾病的原因?充其量他们只是提出了一个假说,这也是整个病毒学历史中所有所谓的病毒基因组所能达到的最远程度。

Fan Wu 团队报告说,他们的假设序列与被称为‘SL-CoVZC45’的“蝙蝠 SARS 样冠状病毒”有 89.1% 的相似性。首先,在比较基因序列时,89.1% 的相似度实际上并不是那么相似——例如,人类和黑猩猩共享约 96% 的基因组,而我们都同意它们有显著的不同。当病毒学家允许他们所谓的冠状病毒基因组变异幅度高达 50% 时,也许 89.1% 听起来还算“相似”。但这只不过是一个明显的案例,允许这些“病毒”所谓的“特征”(极端的基因变异、大小、“传染性”、“致死性”、临床表现以及任何人想要包括的其他特征)具有概念上的灵活性,可以适应一个无效的模型。其次,所谓的蝙蝠冠状病毒序列最初是如何获得的?它是另一个假设的计算机序列,于 2018 年使用刚才讨论的相同技术放置在基因库中。总之,一旦这些序列被存入数据库并被称为“病毒”,其他病毒学家就会出去“找到”类似的序列。正如 J.F. 伯格(J.F. Berg)牧师曾经说过:“我的对手的推理让我想起了异教徒,当被问到世界站在什么上时,他回答说‘站在一只乌龟上。’但是乌龟又站在什么上呢?‘站在另一只乌龟上。’”

就这样,我们打开了“病毒基因组”世界的大门,了解了它们是如何被创建的,而没有任何证据表明遗传物质来自病毒。假设的基因组随后被用作后续假设基因组的模板。无论如何,CDC 的“基因组”是基于基因库序列预先设计的,这仍然无法进一步证明所谓的具有传染性和致病性的颗粒‘SARS-CoV-2’的存在。

CDC 的论文报告说,“在模拟感染的细胞中没有观察到”CPE,但像往常一样,他们未能记录该实验的细节。(他们也未能在直接要求时向公众披露这些细节。)在这种情况下,有效的对照实验应该使用相同的人源标本重复进行,但不包含所谓的病毒颗粒。只有这样,所谓的病毒才能成为一个独立变量;只有这样,科学家才能将病毒而不是其他因素认定为肺炎的原因。1 然而,这似乎对病毒学家来说是不可能的,因为他们从一开始就从未能够从这些标本中物理分离(从而去除)病毒颗粒。正如我们在“解决病毒争论”声明中提到的:

也许病原病毒理论存在问题的主要证据是,从未有任何已发表的科学论文显示,符合病毒定义的颗粒已从任何患病人类或动物的组织或体液中被直接分离和纯化。

在无法进行这种适当对照实验的情况下,病毒学家仍然可以测试来自健康个体和那些被认为不是新冠肺炎或“病毒”引起的高度可比的呼吸系统疾病患者的样本。每个样本都应该暴露在与病例样本相同的传代和压力下,以测试 CPE。然而,病毒学家有一个习惯,就是明显地避免这些实验,这种不科学的方法也延伸到基因组测序过程中。

最后说明一点,CDC 的研究人员试图用他们所谓的新冠样本“感染”各种人类细胞。毕竟,新冠肺炎应该是一种人类呼吸系统疾病,而不是猴子肾脏疾病。和经常发生的情况一样,其他细胞系未能产生他们寻找的细胞病变效应,他们得出结论说,“结果表明,就易感细胞系而言,SARS-CoV-2 与 SARS-CoV 保持类似的特征。”确实,肾脏细胞是设计用来处理大多数无菌血液的,而不是处理呼吸道分泌物和各种吸入的颗粒的。也许他们应该考虑这种可能性:所谓的病毒根本没有感染任何细胞,而他们通过选择来自其他器官的异常细胞类型(这些细胞类型只是在试管中具有高度“反应”倾向)的方式是错误的。

显然,病毒学已经偏离了早期寻找病毒直接证据的尝试。现在他们沉迷于间接方法,病毒学家是否深陷柏拉图洞穴,只是在观看墙上跳舞的影子?

- 然而,这仍然不能构成对病毒假说的直接证据,因为这些细胞培养实验是在一种非自然的代理环境(体外)中进行的,并且使用的是异常的细胞类型。病毒学家只能假设同样的现象会在活体有机体(体内)中发生。 ↩︎