我上大学的时候读过一门科学哲学课,这门课主要探讨托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的范式转换(paradigm shift)理论。他在《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions)一书中提出,科学的发展并不是线性积累的,而是经历了“常规科学”阶段、出现异常现象、危机加剧,最终发生范式转换,旧理论被新理论取代。毕业十多年后,曾经所学的专业知识已经忘干净了,但是这门选修课却给我留下了深刻印象。范式转换理论非常有助于我们理解目前在病毒学界以及主流医学界正在发生的事情,所以专门写这篇文章详细介绍一下。

科学发展的传统观念与库恩的核心问题

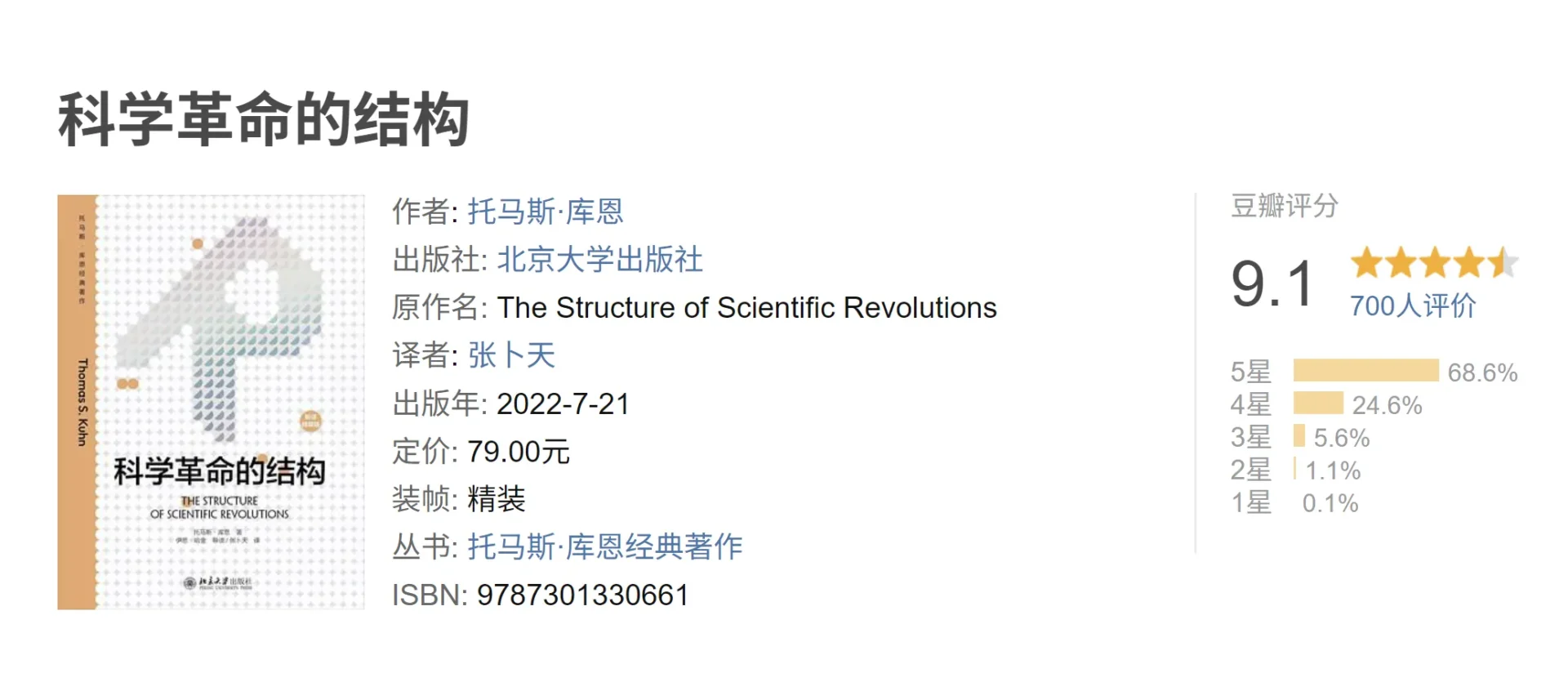

托马斯·库恩的《科学革命的结构》是科学哲学领域的一部经典著作,首次出版于1962年。这本书彻底改变了人们对科学发展的理解,挑战了传统的“累积式”科学观,提出了“范式转换”的概念。

科学发展的传统观念(累积式模型)

在库恩之前,科学哲学的主流观点认为科学是一个不断积累知识的过程,就像盖房子一样,一块砖加在另一块砖之上:

- 观察 → 假设 → 试验 → 证实 → 形成理论 → 在此基础上发展新理论。

- 旧理论如果有错误,就会被修正,但核心框架是连续性的。

- 例如:从亚里士多德的力学到伽利略、牛顿,再到爱因斯坦,似乎是科学不断改进、接近“终极真理”的过程。

这种观点被称为“逻辑实证主义”或“归纳主义”,它假设科学的进步是线性的,每个新理论都比旧理论更接近真相。但库恩认为这种观念是错误的。

库恩的核心问题:科学并非简单的累积,而是断裂式发展的

库恩研究科学史后发现,科学的进步并不是平稳的积累,而是一个由革命性变化驱动的过程。

- 旧理论并不是被“完善”,而是被彻底颠覆。

- 这些变化并非小修小补,而是涉及世界观的根本性转变——即“范式转换”。

他通过研究科学史上的多个案例(如哥白尼革命、化学革命、相对论的诞生)发现,科学是以革命的方式发展的,而不是逐步演进的。

库恩的科学发展模型

库恩提出了科学发展的四个阶段,每个阶段都符合一定的模式:

- 前科学阶段(Pre-paradigm Phase)

- 常规科学(Normal Science)

- 危机与科学革命(Crisis & Scientific Revolution)

- 新范式的确立(Post-revolutionary Science)

接下来我们详细分析每个阶段。

前科学阶段(Pre-paradigm Phase)

在科学发展的早期,不同学者对某个现象有不同的解释,但没有统一的方法和理论框架。

例如,在现代化学出现之前,燃烧现象曾经被解释为“燃素说”(Phlogiston Theory),而另一些人则认为燃烧涉及空气成分的变化。这时还没有“范式”(Paradigm),每个人都有自己的看法,争论混乱,没有统一的方法或实验标准。

在这种情况下,科学无法高效发展,直到某种理论成为主流,形成一个普遍接受的框架——这就进入了“常规科学”阶段。

常规科学(Normal Science)

当某个理论成为主流,科学家们就进入“常规科学”阶段,在这个阶段:

- 科学家们不再质疑基本理论,而是基于它进行“拼图式”研究,填补细节,解决局部问题。

- 他们不会试图推翻现有理论,而是努力在这个框架内解释所有现象。

“常规科学是大多数科学家不可避免地耗费几乎全部时间从事的活动,它建立在科学共同体已知世界本质的假设之上。常规科学往往会压制根本性的创新,因为这些创新必然会颠覆其基本信念。”

——托马斯·库恩

例如:

- 牛顿力学时期:科学家主要研究如何用牛顿三大定律来解释新的天体运动,而不会去质疑牛顿的基本原理。

- 达尔文进化论:在进化论框架下,生物学家主要研究特定物种的适应性,而不是去质疑“进化是否真实”。

但问题是,没有任何一个理论能解释所有现象。在“正常科学”阶段,科学家会遇到一些无法解释的异常现象(Anomalies)。

异常现象的积累与科学危机(Crisis)

在正常科学运行过程中,总会出现某些无法解释的实验结果。最开始,科学家们会尝试调整现有理论,使其能解释这些异常现象。但如果异常现象积累过多,现有理论无法修正,科学就会进入危机阶段。

案例:光的传播

在19世纪,牛顿物理学认为光是波动,需要介质来传播,因此提出了“以太假说”(Aether Theory)。但迈克尔逊-莫雷实验(1887)发现,以太的存在无法被测量,直接挑战了这个假说。科学家们尝试调整模型,但最终只能接受一个全新的理论——爱因斯坦的相对论,这意味着牛顿的世界观发生了根本性变化。

在这种情况下,科学会经历一场革命性变化,这就是库恩所说的“范式转换”。

科学革命(Scientific Revolution):范式转换

当危机无法解决时,一些科学家可能会提出全新的理论,完全替代旧理论。这就是“范式转换”。

- 托勒密地心说 → 哥白尼日心说

- 燃素理论 → 氧化理论

- 牛顿力学 → 相对论

- 经典物理 → 量子力学

库恩指出,范式转换并非单纯的“证据胜出”,而是一个社会学和心理学过程。

新范式的确立

当新的范式被越来越多科学家接受,它会成为新的“常规科学”,旧理论逐渐被淘汰。

但库恩强调,这种转变不是因为新理论“更接近真理”,而是因为它能更有效地解释现象,并且能吸引新一代科学家的支持。旧范式的科学家往往不会改变信仰,而是随着他们的去世,科学界才逐渐接受新理论。

库恩的模型彻底颠覆了传统的科学观:

- 科学不是一步步接近真理,而是不断推翻旧理论,建立新理论。

- 新理论并不一定比旧理论“更接近真理”,只是更符合当时的观测数据和社会接受度。

- 科学家是人,他们的信仰、利益、社会背景都会影响科学的发展。

库恩理论的影响

对科学哲学的冲击:挑战“科学客观性”

在库恩之前,主流科学哲学(如波普尔的“证伪主义”)认为科学是客观的、进步的,每个新理论都比旧理论更接近真理。库恩的理论则提出:

- 科学并非单纯的“发现真理”过程,而是一种社会文化现象。

- 科学史上的变革并不总是理性决定的,而是受到科学家社群、教育体系、政治和经济利益的影响。

- 科学理论之间并不一定是“更接近真理”的关系,有时候它们是完全不同世界观的竞争(如经典物理 vs 量子力学)。

这一观点改变了人们对科学的理解,使科学哲学进入了后库恩时代,强调科学的历史性、社会性和主观性。

对社会科学的影响

库恩的理论不仅影响了自然科学,也对社会科学、心理学、人类学等领域产生了重大影响。

- 社会学家开始研究科学界的权力结构,发现科学进步与政治、经济密切相关。

- 心理学家开始研究科学家为何如此抗拒新理论,提出“认知失调”“集体思维”等概念。

- 科学传播学开始分析主流科学如何通过媒体塑造公众认知,使“范式”成为社会共识。

对现实世界的影响

库恩的理论也适用于物理化学以外的其他领域,例如医学、政治、商业和技术创新。

- 医学领域:新理论难以取代旧理论

许多医学理论(如“病原体理论”)长期成为主流范式,尽管有越来越多的反证,但由于学术体系、制药公司、政府政策的支持,它们仍然统治医学界。库恩的理论可以解释这种现象:医学界作为一个“范式共同体”,会压制挑战现有体系的声音。 - 政治领域:意识形态的“范式转换”

许多政治变革(如封建制度 → 资本主义,或自由主义 → 民粹主义)也符合库恩的范式转换模式。一个旧体制会经历长时间的危机,直到新思潮获得足够的支持,才会发生彻底变革。 - 商业和技术创新:市场的“范式革命”

比如,智能手机取代功能机、流媒体取代实体光盘,都是旧范式的“危机”导致新范式的崛起。当市场上新的技术足够成熟,旧产品就会被淘汰。

库恩的《科学革命的结构》彻底改变了人们对科学的理解。

- 它指出科学不是逐步积累的,而是经历断裂性变革的。

- 范式转换是一种社会过程,而不是纯粹的理性选择。

- 现代科学仍然受到范式束缚。

这本书不仅是科学哲学的经典,也可以帮助我们理解当前科学界的许多问题——比如,为什么某些理论即使有大量反证,仍然能保持主导地位。我的下一篇文章会通过范式转换视角探讨病原体理论。