正统医学文献很难在其病原体理论框架内解释脊髓灰质炎(小儿麻痹症,polio)。据称,“脊髓灰质炎病毒”具有高度传染性,通过口腔进入人体,然后随粪便排出,在人与人之间传播。然而,也有人说,虽然这种“病毒”对绝大多数人无害,但在某些人身上却会导致严重的瘫痪甚至死亡。这种有趣的行为被方便地归因于据称当时恰好存在于人身上的“免疫力”程度。除了病毒学家通常无法证明病毒已被物理分离并被证明会导致脊髓灰质炎的问题外,历史上的疫情模式也相当可疑。

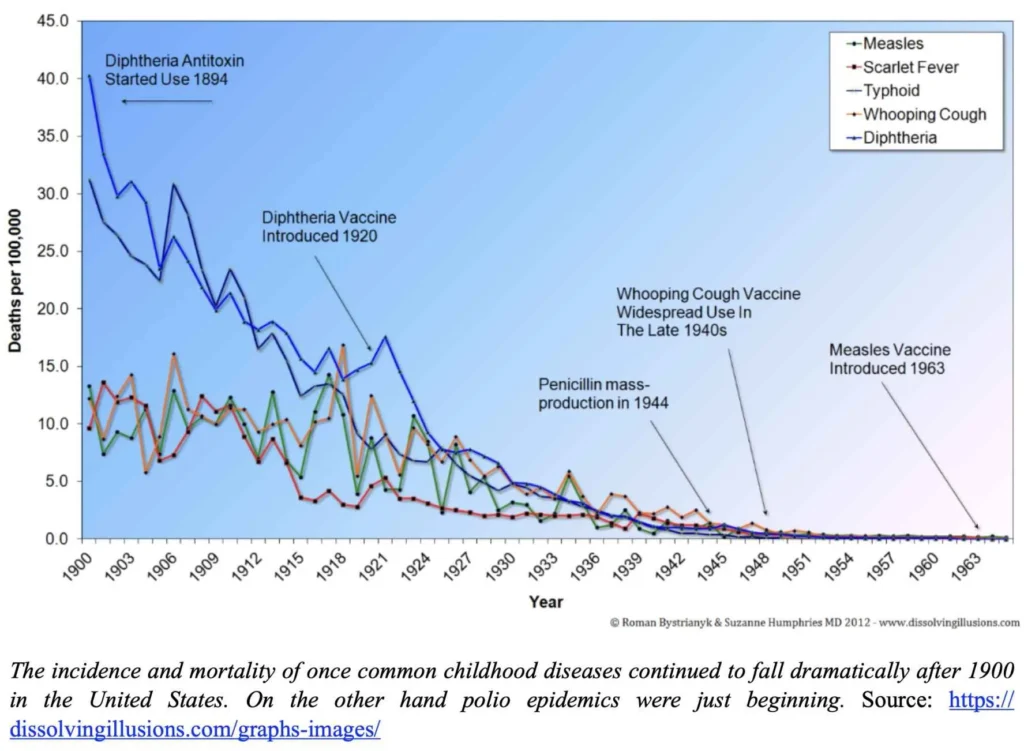

虽然在一些古代描述中有一些被认为是脊髓灰质炎的记载(另见下文的病例分类问题),但在 1900 年之前,它并不被认为是一种对人类造成重大负担的疾病。但后来由于某种原因,这种模式完全改变了:

20 世纪上半叶,欧洲、北美、澳大利亚和新西兰的疫情达到了大流行的程度。到 1950 年,美国麻痹性脊髓灰质炎的发病高峰年龄已从婴儿转移到 5 至 9 岁的儿童,这个年龄段的瘫痪风险更大;约三分之一的病例发生在 15 岁以上的人群中。因此,在此期间,因脊髓灰质炎感染而导致的瘫痪和死亡的比率也增加了。在美国,1952 年的脊髓灰质炎疫情成为该国历史上最严重的疫情。在当年报告的近 58,000 例病例中,有 3,145 人死亡,21,269 人患有轻度至致残性瘫痪。

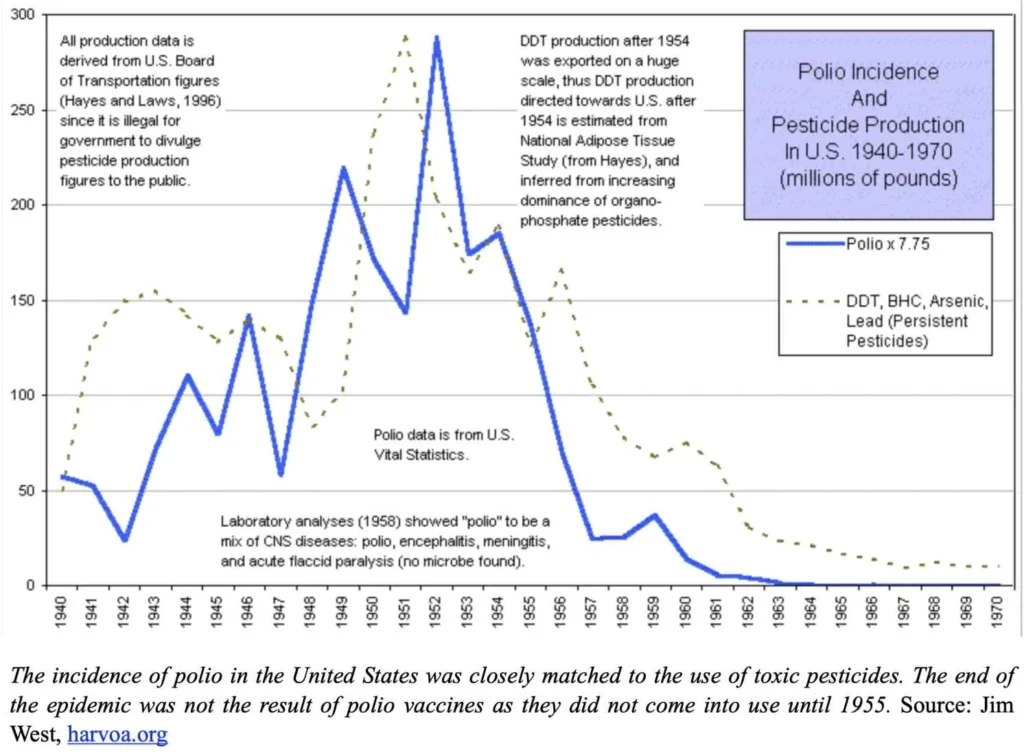

这当然与其他儿童疾病的负担形成了鲜明对比,这些疾病在 19 世纪都急剧下降,并在 20 世纪继续消退。随着卫生条件、食物来源和清洁水源的改善,生活水平也随之提高,婴儿死亡率大幅下降,第一世界国家的儿童健康状况也得到了多方面的改善。那么,为什么脊髓灰质炎“病毒”会开始肆虐人口呢?脊髓灰质炎疫情于 1952 年在美国达到顶峰,一个常见的误解是,随后的下降是由于疫苗的引入。然而,这与事实不符,因为乔纳斯·索尔克(Jonas Salk)的疫苗直到 1955 年才被引入。

脊髓灰质炎的真正原因并不是病原体,更不用说“脊髓灰质炎病毒”这种甚至没有被证实存在的病原体。事实上,脊髓灰质炎的症状都可以由化学毒素引起,包括杀虫剂。正如《病毒狂热》一书中概述的那样,这一点早已为人所知:

1878 年,神经学家阿尔弗雷德·维尔皮安(Alfred Vulpian)发现,铅中毒的狗会出现与人类脊髓灰质炎患者相同的症状,这为中毒论提供了实验证据。1883 年,俄罗斯人米耶泽耶斯基·波波夫(Miezeyeski Popow)表明,砷可以产生同样的瘫痪。这些研究本应引起科学界的关注,因为自 1870 年以来,含砷农药巴黎绿就被广泛用于农业,以对抗毛毛虫等“害虫”……然而,在很短的时间内,砷酸铅就成为工业化世界水果种植中最重要的杀虫剂。它并不是农业工业中使用的唯一有毒物质。例如,1907 年,砷酸钙被引入马萨诸塞州,用于棉田和工厂。几个月后,住在三家棉纺厂下游的 69 名儿童突然生病并瘫痪。与此同时,他们花园里的果树上也喷洒了砷酸铅。但微生物猎人忽略了这些合理的“集群”因素,而是继续寻找需要为此病“负责”病毒。

脊髓灰质炎疫情可以追溯到这些杀虫剂的广泛使用以及滴滴涕(DDT)的使用增加,DDT 的使用在 20 世纪中叶在许多第一世界国家达到顶峰。在美国等国家,DDT 的使用限制始于 20 世纪 50 年代,直到 1972 年才几乎完全禁止使用。此后,DDT 被出口到第三世界国家,其中一些国家当时也出现了脊髓灰质炎疫情。吉姆·韦斯特(Jim West)是研究环境毒素与脊髓灰质炎之间关系的前沿研究人员之一,他的图表显示了他发现的一些惊人的相关性。脊髓灰质炎的发病率也受到其分类方式的影响,特别是在疫苗推出之后。第 1 章讨论了这种为了适应叙述而对病例数进行的操纵。在这种情况下,以前被称为脊髓灰质炎的病例被重新归类为其他神经系统疾病,例如多发性硬化症(multiple sclerosis)、脑瘫(cerebral palsy)和格林-巴利(Guillain–Barré)综合征。通过这样的欺骗手段,人们看上去好像疫苗已经帮助根除了脊髓灰质炎。

脊髓灰质炎是人为造成的健康危机的一个例子,它被归因于一种(甚至没有证明存在的)微生物,并隐瞒了许多受害者的真实遭遇,从而被掩盖起来。维基百科脊髓灰质炎页面没有提到将化学毒素与归因于“脊髓灰质炎”的相同症状联系起来的科学研究,而是将整个事件归因于“病毒”,这很能说明问题。疾病的真正原因再次被忽视,公众付出了沉重的代价。(脊髓灰质炎丑闻的更详细描述在《病毒狂热》第 2 章和 F·威廉·恩达尔(F. William Engdahl)2022 年的论文《毒理学与病毒学——洛克菲勒研究所与脊髓灰质炎的罪恶欺诈》中进行了介绍。)